Oleh: DR. Saidin Ernas, M.Si

Dosen dan Peneliti di UIN A.M. Sangadji Ambon

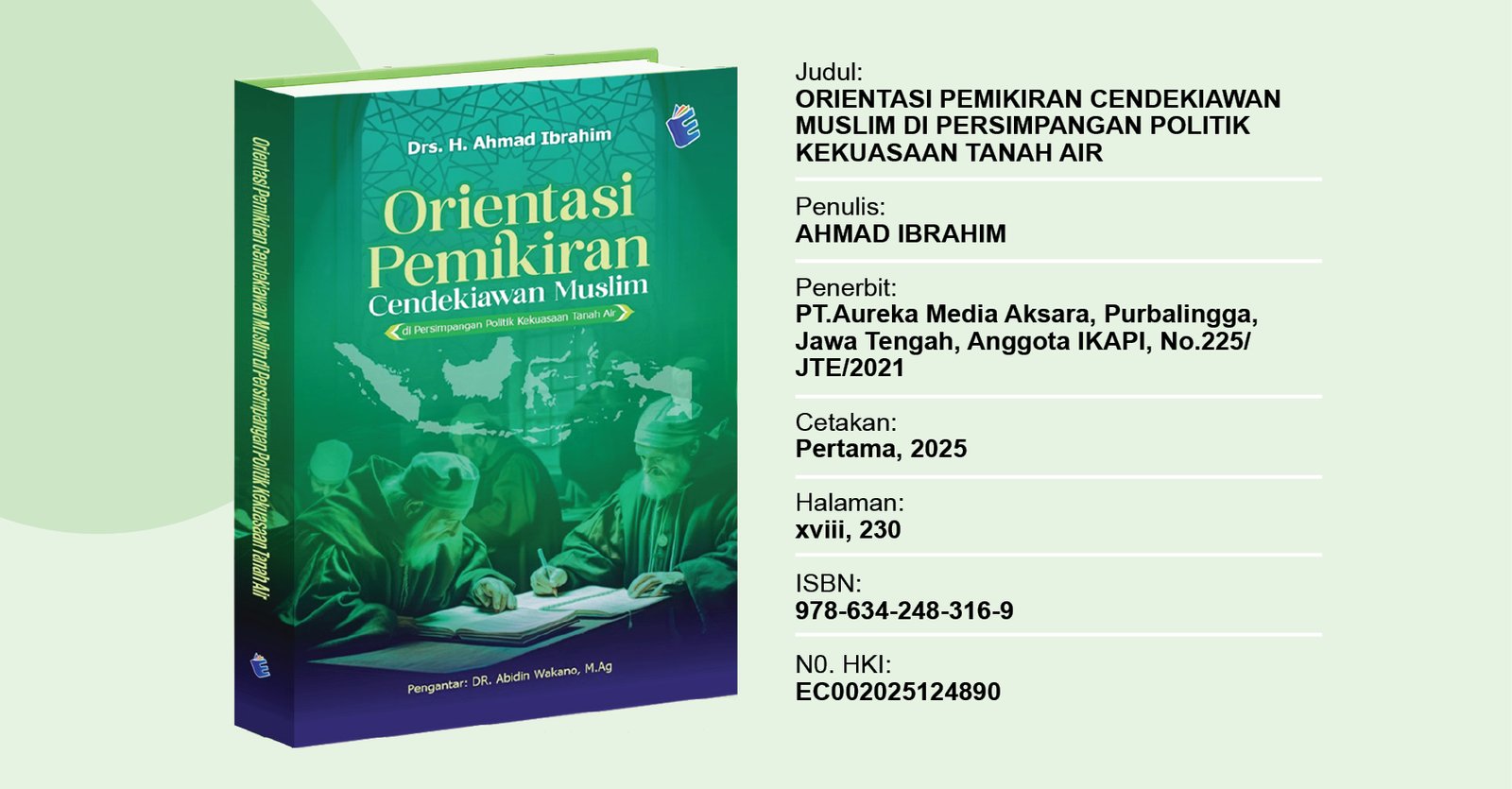

DI tengah krisis pemikiran dan kelesuan intelektual yang melanda ruang publik kita hari ini, kehadiran buku: Orientasi Pemikiran Cendekiawan Muslim (Di Persimpangan Politik Kekuasaan Tanah Air) karya Drs. Ahmad Ibrahim terasa seperti oase di tengah gurun panjang kebisuan ide. Itulah sebabnya ketika diminta menulis resensi terhadap buku ini, saya tentu menerima dengan senang hati. Namun lebih dari sekedar menulis resensi buku sebagaimana umumnya ada, saya justru ingin menulis semacam “resensi plus” yang disertai dengan opini refleksi atas karya yang menarik ini.

Secara umum, buku ini memang berangkat dari skripsi yang ia tulis semasa kuliah di Fakultas Ushuluddin IAIN Ujung Pandang (kini UIN Alauddin), namun pembaca akan segera menyadari bahwa ia bukan sekadar karya akademik biasa. Di tangan seorang wartawan senior seperti Ahmad Ibrahim, narasi ilmiah ini berubah menjadi sebuah refleksi hidup tentang pergulatan intelektual Muslim Indonesia di hadapan politik kekuasaan.

Dalam pengantarnya yang berjudul “Intelectual Exercise: Sebuah Prolog”, Dr. Abidin Wakano, M.Ag (Rektor UIN A.M. Sangadji Ambon) menegaskan bahwa buku ini adalah sebuah wahana bagi pengembangan intelektual terutama dalam menghadapi İklim politik Indonesia yang dinamis. Hal ini menarik karena buku ini bukan sekedar membantu sebagai “latihan intelektual” untuk memahami masa lalu, melainkan untuk memulihkan kesadaran kritis umat di masa kini. la mengingatkan kita bahwa menjadi cendekiawan berarti berani berpikir di tengah tekanan, bukan sekadar menulis di ruang aman.

Membaca Cendekiawan Muslim di Persimpangan Sejarah

Buku ini terdiri dari enam bab yang saling bertaut. Pada bagian awal, Ahmad Ibrahim memotret konteks Orde Baru, ketika modernisasi pembangunan dijadikan proyek besar yang sering kali menyingkirkan nilai-nilai religius dan kritik moral. Dalam situasi itu, para cendekiawan Muslim tampil sebagai penjaga nalar, mereka mencoba mencari posisi antara kekuasaan yang hegemonik dan panggilan etis untuk berpihak pada rakyat.

Bab kedua menelusuri akar genealogi pemikiran Islam modern. Ibrahim menulis dengan runut tentang pengaruh Timur Tengah, dari Jamaluddin al-Afghani, Rasyid Ridha, hingga Muhammad Iqbal, yang gagasannya kemudian menemukan bentuk baru dalam diri Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Amien Rais, dan Dawam Rahardjo dan cedekiawan Indonesia lainnya. Ia menunjukkan bahwa pemikiran Islam Indonesia lahir dari pertemuan kreatif antara globalitas dan lokalitas, antara tradisi keilmuan Timur dan realitas sosial-politik Nusantara.

Pandangan ini sejalan dengan tesis Azyumardi Azra yang menegaskan bahwa Islam di Indonesia tumbuh bukan sebagai tiruan dari Islam Timur Tengah, melainkan sebagai hasil dari proses panjang indigenisasi yang melahirkan corak keislaman khas Nusantara. Dalam berbagai karyanya, Azra menjelaskan bahwa jaringan ulama yang terbentuk sejak abad ke-17 telah menciptakan Islam yang membumi, yakni Islam yang berpadu dengan budaya lokal tanpa kehilangan universalitasnya. Karena itu, Islam Nusantara bukanlah Islam yang kompromistis, melainkan Islam yang sadar konteks, yang mampu berdialog dengan realitas sosial, politik, dan kebangsaan Indonesia.

Modernisasi, Teologi, dan Politik Kekuasaan

Pada bab berikutnya, Ibrahim mengurai perdebatan klasik tentang modernisasi dan universalisme Islam. la menyoroti bagaimana sebagian cendekiawan menolak modernisasi sebagai gejala Barat, sementara yang lain justru melihatnya sebagai bentuk rasionalisasi yang sesuai dengan semangat ijtihad Islam. Dalam bagian ini, pembaca akan menemukan keseimbangan antara kepekaan teologis dan pemahaman sosiologis. Modernisasi, bagi Ibrahim, tidak identik dengan westernisasi, melainkan suatu proses kreatif untuk memperbarui cara berpikir umat Islam agar relevan dengan zaman.

Adapun pada bab keempat menjadi inti refleksi politik dalam buku ini. Dengan cermat, Ahmad Ibrahim membedah hubungan antara Islam dan kekuasaan pada masa Orde Baru. Ia menulis tentang proses deideologisasi, marginalisasi politik Islam di awal kekuasaan Soeharto, hingga perubahan arah kebijakan rezim yang mulai merangkul Islam di penghujung kekuasaannya.

Tokoh-tokoh seperti Nurcholish Madjid (Cak Nur) dengan semboyan legendarisnya “Islam Yes, Partai Islam No”, atau Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan gagasan pluralisme dan kemanusiaannya yang radikal, menjadi contoh nyata bagaimana cendekiawan Muslim tidak tunduk pada kekuasaan, tetapi justru berdialog dengannya secara kritis dan bermartabat. Mereka menolak menjadikan agama sebagai kendaraan politik sesaat, sekaligus menolak sekularisme kering yang meminggirkan nilai-nilai spiritual dari ruang publik. Bagi mereka, agama adalah sumber etika sosial dan moral publik yang harus menjaga keseimbangan antara iman, akal, dan kemanusiaan.

Kedua figur ini menunjukkan bahwa intelektualisme Islam sejati lahir dari keberanian moral untuk berbeda, berpikir melawan arus tanpa kehilangan akarnya. Nurcholish Madjid menegaskan pentingnya sekularisasi nilai sebagai pemisahan antara yang sakral dan yang profan dalam kehidupan sosial, agar agama tidak dijadikan alat dominasi politik. Sementara Gus Dur mempraktikkan gagasan pluralisme sebagai etika sosial, menempatkan manusia di atas ideologi.

Dalam pandangan Ahmad Ibrahim, sikap seperti inilah yang menjadikan para cendekiawan Muslim era itu bukan sekadar ilmuwan atau pemikir teks, melainkan agen moral bangsa, mereka yang menjaga agar agama tetap menjadi sumber pencerahan, bukan pembenaran bagi kekuasaan. Di tangan mereka, Islam tampil bukan sebagai alat perebutan kekuasaan, tetapi sebagai kekuatan moral yang membimbing bangsa menuju kemanusiaan dan keadilan.

Peta Baru Pemikiran Islam Indonesia

Salah satu bagian paling menarik dalam buku ini adalah upaya Ahmad Ibrahim memetakan pola baru pemikiran Islam Indonesia pada masa Orde Baru, la menyinggung munculnya arus neo-modernisme, gagasan pribumisasi Islam, sosialisme demokrasi, hingga kosmopolitanisme Islam. Semua aliran ini, menurutnya, menunjukkan satu hal: bahwa Islam selalu menjadi ruang dialektika antara nilai-nilai ilahi dan realitas sosial.

Hal ini tentu sejalan dengan pandangan sosiolog dan pemikir revolusioner Iran, Ali Syariati, bahwa intelektual sejati bukanlah mereka yang hanya berpikir tentang dunia, tetapi yang menggugat dan mengubahnya. Bagi Syariati, tugas seorang intelektual bukan sekadar menafsirkan teks, melainkan menafsirkan realitas sosial dan bertindak untuk mentransformasikannya. la menolak tipe intelektual menara gading, mereka yang bersembunyi di balik jargon akademik dan lupa pada penderitaan masyarakat. Intelektual, kata Syariati, adalah “kesadaran kolektif yang menolak diam di tengah ketidakadilan.”

Semangat inilah yang dihidupkan kembali oleh Ahmad Ibrahim dalam karyanya. la mengajak pembaca untuk melihat bahwa cendekiawan Muslim sejati tidak berdiri di pinggir sejarah, melainkan ikut menulisnya dengan gagasan, keberanian, dan komitmen moral. Dalam membaca pemikiran para tokoh seperti Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, atau Kuntowijoyo, Ibrahim tidak sekadar mengarsipkan ide-ide besar mereka, tetapi menghidupkannya kembali sebagai energi etis bagi generasi baru yang sering kali terjebak dalam pragmatisme intelektual.

Catatan Kritis: Mengapa Nalar Itu Kini Redup?

Bila ada yang bisa disebut sebagai kekurangan dari buku ini, adalah kajiannya yang terbatas batas era Orde Baru. Ahmad Ibrahim berhasil membaca dengan tajam dinamika intelektual Muslim di masa Orde Baru, tetapi analisisnya berhenti di sana. Periode pasca-Reformasi, yang justru menjadi fase penting bagi demokratisasi dan keterbukaan wacana, tidak mendapat ruang pembacaan yang cukup. Padahal, dua dekade terakhir memperlihatkan fenomena yang menarik sekaligus mengkhawatirkan: ketika kebebasan politik terbuka lebar, justru terjadi kemandekan dalam produksi ide-ide besar Islam di Indonesia. Ruang publik yang dulu menjadi arena perdebatan teologis dan ideologis kini dipenuhi oleh suara-suara banal yang sering kali lebih politis ketimbang intelektual.

Jika pada era 1970-1990-an lahir gagasan monumental dari tokoh-tokoh seperti Nurcholish Madjid dengan modernisme Islamnya, Abdurrahman Wahid dengan pluralisme dan pribumisasi Islam-nya, atau Dawam Rahardjo dengan ekonomi Islam progresifnya, maka era pasca-Reformasi terasa sunyi dari gebrakan intelektual semacam itu. Kebebasan berekspresi ternyata tidak otomatis melahirkan kebebasan berpikir. Di tengah politik yang kian transaksional dan pragmatis, nalar kritis cendekiawan Muslim seolah kehilangan daya dobrak dan daya tariknya. Akademia Islam kini lebih sering menjadi menara gading yang terisolasi dari denyut masyarakat, sementara media sosial menjadi arena dominan bagi wacana agama yang dangkal dan emosional.

Sosiolog Robert N. Bellah pernah mengingatkan bahwa modernitas tanpa moralitas akan melahirkan disenchanted intellectuals, yakni kaum cendekia yang tercerabut dari tanggung jawab sosial dan spiritualnya. Mungkin inilah situasi kita kini, ketika kecerdasan tidak lagi diiringi kejujuran, dan pengetahuan kehilangan dimensi etiknya. Di tengah arus kapitalisasi agama, politik elektoral yang penuh kalkulasi, dan budaya digital yang mengagungkan sensasi, suara intelektual Muslim yang rasional, reflektif, dan membebaskan semakin tenggelam dalam kebisingan pasar dan propaganda. Tantangannya bukan lagi sekadar berpikir kritis, tetapi bagaimana mengembalikan intelektualitas Islam ke posisi moralnya, sebagai nurani publik yang berani bicara kebenaran di hadapan kekuasaan dan pasar.

Menutup Buku, Membuka Kesadaran

Walau demikian, Orientasi Pemikiran Cendekiawan Muslim tetap menjadi karya penting untuk dibaca ulang. Di saat banyak tulisan keislaman terjebak dalam retorika normatif, Ahmad Ibrahim mengajak kita kembali pada ruh intelektualisme Islam yang kritis, terbuka, dan reflektif. Bahasanya mengalir, argumentasinya jernih, dan narasinya menyalakan ingatan tentang masa ketika ide-ide Islam menjadi bagian dari denyut perubahan bangsa.

Buku ini layak mendapat tempat dalam daftar bacaan para mahasiswa, pengkaji sosial-politik Islam, maupun siapa saja yang percaya bahwa agama bukanlah pelarian dari kenyataan, tetapi kekuatan untuk memperbaikinya. Dan mungkin, sebagaimana kata Gus Dur, “Tugas intelektual bukan untuk memenangkan pertarungan, tetapi menjaga agar nalar tidak mati.” Karya Ahmad Ibrahim mengingatkan kita akan tugas itu. Di tengah pragmatisme dan kebisuan intelektual hari ini, buku ini menjadi seruan halus untuk kembali menyalakan api pemikiran, agar Islam terus berbicara dengan nalar dan nurani, bukan dengan amarah dan kepentingan.

Lebih dari sekadar kajian historis, buku ini sesungguhnya adalah cermin bagi generasi Muslim hari ini untuk bertanya: ke mana arah pemikiran Islam kita setelah demokrasi dibuka selebar-lebarnya? Apakah kebebasan hanya kita nikmati sebagai ruang ekspresi tanpa tanggung jawab intelektual? Ahmad Ibrahim seolah menegur kita dengan lembut, bahwa menjadi cendekiawan Muslim bukan hanya soal memahami teks suci, tetapi juga menafsir realitas dengan keberanian moral. Di tengah krisis integritas dan banjir informasi yang menenggelamkan refleksi, warisan pemikiran seperti ini mengingatkan kita bahwa Islam yang hidup bukanlah Islam yang berteriak paling keras, tetapi Islam yang terus berpikir, berdialog, dan menuntun perubahan dengan kebijaksanaan. Semoga…!

Ba’da Subuh di Puncak Kebun Cengkeh Kota Ambon, 7 Oktober 2025, Saidin Ernas. (***)